Что такое осложненное обособленное предложение. Осложненное обособленным распространенным согласованным определением. Понятие осложненного простого предложения

Обособление (выделение запятыми) обстоятельств зависит, прежде всего, от способа их выражения.

А) Обстоятельства, выраженные деепричастиями

1. Обстоятельства, выраженные деепричастиями (к деепричастию можно задать морфологические вопросы что делая? что сделав? ) и деепричастными оборотами (то есть деепричастиями с зависимыми словами), как правило, обособляются независимо от места, которое они занимают по отношению к глаголу-сказуемому:

Пример: Широко раскинув руки , спит чумазый бульдозерист (Песков). Ксения ужинала , расстелив платок на стержне (Песков).

Если обстоятельство, выраженное деепричастием и деепричастным оборотом, стоит в середине предложения, то оно выделяется запятыми с двух сторон:

И тут к обрыву, оставив свой бульдозер , подбежал Николай (Песков). Птица, вздрогнув , подобрала крылья (Пермитов).

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами, близки по значению к второстепенному сказуемому (но никогда не бывают самостоятельными сказуемыми!). Поэтому их можно заменить придаточными предложениями или самостоятельными сказуемыми.

Ср.: И тут к обрыву, оставив свой бульдозер , подбежал Николай. - Николай оставил свой бульдозер и подбежал к обрыву. Птица, вздрогнув , подобрала крылья. - Птица вздрогнула и подобрала крылья.

Обратите внимание!

1) Ограничительные частицы только , лишь включаются внутрь обособленной конструкции и выделяются вместе с ней.

Чиркнула спичка, лишь на секунду осветив лицо мужчины .

2) Деепричастие и деепричастный оборот, стоящий после сочинительного или подчинительного союза / союзного слова, отделяются от него запятой (такой оборот можно оторвать от союза, переставить в другое место предложения или изъять из предложения).

Ср.: Он бросил перо и , откинувшись на спинку стула , стал смотреть на залитую лунным светом поляну (Пермитов). - Он бросил перо и стал смотреть на залитую лунным светом поляну; Жизнь устроена так, что , не умея ненавидеть, невозможно искренне любить (М. Горький). - Жизнь устроена так, что невозможно искренне любить, не умея ненавидеть .

3) Союз, союзное слово не разделяются запятой с деепричастием и деепричастным оборотом в том случае, если деепричастную конструкцию невозможно оторвать от союза, союзного слова, изъять из предложения без разрушения структуры самого предложения. Наиболее часто это наблюдается в отношении сочинительного союза а .

Ср.: Он старался читать книги незаметно, а прочитав , куда-то прятал (невозможно: Он старался читать книги незаметно, а куда-то прятал ); но: Он не назвал автора записки, а, прочитав , сунул её в карман. - Он не назвал автора записки, а сунул её в карман.

Два однородных деепричастия или деепричастных оборота, связанные одиночными сочинительными или разделительными союзами и, или, либо , запятой не разделяются.

Телефонист сидел, обхватив колени и опершись на них лбом (Бакланов).

Если союз связывает не два деепричастия, а другие конструкции (сказуемые, части сложного предложения и т.д.), то запятые ставятся в соответствии с правилами постановки знаков препинания при однородных членах, в сложносочинённом предложении и т.д.

Ср.: 1. Я взял записку и , прочитав , сунул её в карман. Одиночный союз и связывает сказуемые (взял и сунул ) и запятая ставится после союза;

2. Он остановился, задумавшись о чём-то , и , резко обернувшись , позвал часового. Одиночный союз и связывает два сказуемых (остановился и позвал ). Обстоятельства - деепричастные обороты относятся к разным сказуемым (остановился , задумавшись о чём-то ; позвал , резко обернувшись ). Поэтому они с двух сторон отделены запятыми от других членов предложения.

2. Не обособляются обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами, в следующих случаях:

деепричастный оборот представляет собой фразеологизм:

Он работал спустя рукава ; Он бежал сломя голову .

Примечание. Наиболее часто в текстах не обособляются такие фразеологизмы: бежать сломя голову, бежать очертя голову , работать спустя рукава , работать засучив рукава , работать не покладая рук , сидеть сложа руки , мчаться высунув язык , слушать затаив дыхание , кричать не переводя духа , лежать уставясь в потолок , метаться не помня себя , провести ночь не смыкая глаз , слушать развесив уши . Но если такой фразеологизм является вводным словом (по совести говоря, честно говоря, откровенно говоря, короче говоря, судя по всему ), то он выделяется запятыми, например: Судя по всему , он и не собирался мне помогать; Короче говоря , нам придётся делать всё самим.

перед деепричастием стоит усилительная частица и (не союз!):

Можно прожить и не хвастая умом ;

Обратите внимание!

Деепричастие в современном русском языке никогда не бывает сказуемым, поэтому глагол и деепричастие не могут быть однородными членами !

деепричастие входит в состав придаточного предложения и имеет в качестве зависимого союзное слово который . В этом случае запятая лишь отделяет главное предложение от придаточного, а между деепричастием и союзным словом который запятая не ставится:

Перед нами стоят труднейшие задачи, не решив которых мы не сможем выйти из кризиса;

деепричастный оборот включает в свой состав подлежащее.

В этом случае запятая лишь отделяет весь оборот от сказуемого, а подлежащее и деепричастие запятой не разделяются. Такие конструкции встречаются в стихотворных текстах XIX века:

На ель Ворона взгромоздясь , позавтракать было совсем уж собралась ... (Крылов); ср.: Ворона, взгромоздясь на ель , собралась позавтракать ;

деепричастие выступает в качестве однородного члена с необособленным обстоятельством и связано с ним союзом и :

Он шагал быстро и не оглядываясь вокруг.

3. Не обособляются деепричастные конструкции и одиночные деепричастия, утратившие глагольное значение. Это наиболее сложные для пунктуационного разбора случаи. Они требуют особого внимания к значению деепричастия, к контексту, в котором используется деепричастие и др.

Не обособляются деепричастия и деепричастные обороты, которые окончательно утратили глагольное значение, перешли в разряд наречий или приобрели наречное значение в данном контексте:

Она смотрела на меня не мигая (нельзя: смотрела и не мигала ); Мы ехали не спеша (нельзя: мы ехали и не спешили ); Поезд шёл не останавливаясь (нельзя: шёл и не останавливался ); Он отвечал сидя (нельзя: он отвечал и сидел ); Он ходил согнув спину (нельзя: он ходил и согнул ).

Такие одиночные деепричастия, реже - деепричастные обороты обычно являются обстоятельствами образа действия (отвечают на вопросы как? каким образом? ), сливаются со сказуемым в одно целое, не отделяются от сказуемого паузой и чаще всего стоят сразу после сказуемого:

смотрел молча, смотрел улыбаясь, слушал нахмурясь, говорил позёвывая, болтала не переставая, сидел нахохлившись, ходил согнувшись, шёл спотыкаясь, шёл прихрамывая, ходил наклонив голову, писал склонив голову, вошла не постучавшись, жили не прячась, тратил деньги не считая и др.

Часто такие деепричастия можно заменить наречиями, существительными с предлогами и без них.

Ср.: Он говорил об этом улыбаясь . - Он говорил об этом с улыбкой ; Поезд шёл не останавливаясь . - Поезд шёл без остановок .

Во всех таких употреблениях деепричастие указывает не на самостоятельное действие, а на образ действия, выраженного сказуемым.

Например, в предложении: Он ходил согнувшись - действие одно (ходил ), а бывшее деепричастие (согнувшись ) указывает на образ действия - характерную позу при хождении.

Если же в данном контексте глагольное значение сохраняется, то одиночное деепричастие или деепричастный оборот обособляются. Обычно в этом случае при глаголе-сказуемом имеются другие обстоятельства; деепричастие же приобретает значение уточнения, пояснения и интонационно выделяется.

Ср.: Он шёл не оглядываясь . - Он торопливо шёл , не оглядываясь .

Усилению глагольности в деепричастиях может способствовать степень распространённости деепричастного оборота.

Ср.: Она сидела ожидая . - Она сидела , ожидая ответа .

Не обособляются бывшие деепричастия, которые утратили связь с глаголом и перешли в разряд служебных слов: начиная с (в значении «с такого-то времени»), исходя из (в значении «на основании»), смотря по (в значении «в соответствии»):

Всё изменилось начиная с прошлого понедельника; Смета составлена исходя из ваших расчётов; Действовать смотря по обстоятельствам.

Однако в других контекстах обороты могут обособляться :

оборот со словами начиная с обособляется, если носит характер уточнения, пояснения и не связан с понятием времени:

Слово начиная в таких контекстах нельзя выбросить без ущерба для смысла предложения;

оборот со словами исходя из обособляется, если по смыслу соотносится с производителем действия, который может «исходить из чего-то»:

Мы составили смету, исходя из ваших расчётов (мы исходили из ваших расчётов );

оборот со словами смотря по обособляется, если имеет значение уточнения или присоединения:

Приходилось действовать осторожно , смотря по обстоятельствам (уточнение, можно вставить «а именно»); Отпуск можно использовать для занятий различными видами спорта, смотря по времени года (присоединение).

Б) Обстоятельства, выраженные существительными

1. Всегда обособляются обстоятельства уступки, выраженные существительными с предлогами несмотря на, невзирая на . Такие обороты можно заменить на придаточные предложения уступки с союзом хотя .

Ср.: Несмотря на дождливое лето , урожай выдался отличный (Почивалин). - Хотя лето было дождливым, урожай выдался отличный; Невзирая на сильный обстрел , Федюнинский поднялся на свой наблюдательный пункт. - Хотя обстрел был сильным, Федюнинский поднялся на свой наблюдательный пункт.

2. Могут обособляться обстоятельства:

причины с предлогами и предложными сочетаниями благодаря, вследствие, ввиду, за неимением, за отсутствием, согласно, в силу, в связи с, по причине, по случаю и др. (можно заменить придаточным предложением с союзом так как ).

Ср.: Савельич, согласно с мнением ямщика , советовал воротиться. - Так как Савельич был согласен с мнением ямщика, он советовал воротиться; Детям, по причине малолетства , не определили никаких должностей (Тургенев). - Так как дети были маленькими, им не определили никаких должностей;

уступки с предлогами вопреки, при (можно заменить придаточным предложением с союзом хотя ).

Ср.: Жизнь его, при всей тяжести его положения , шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля (Герцен). - Хотя положение было тяжёлым, жизнь его шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля; Вопреки его указаниям , корабли вывели в море ранним утром (Федосеев). - Хотя он дал указания, корабли вывели в море ранним утром.

условия с предлогами и предложными сочетаниями при наличии, при отсутствии, в случае и др. (можно заменить придаточным предложением с союзом если ).

Ср.: Рабочие, в случае отказа , решили объявить забастовку. - Если рабочим будет отказано, они решили объявить забастовку;

цели с предлогами и предложными сочетаниями во избежание (можно заменить придаточным предложением с союзом чтобы ).

Ср.: Деньги, во избежание задержки , переведите телеграфом. - Чтобы избежать задержки, деньги переведите телеграфом ;

сравнения с союзом подобно .

Ср.: Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему брату Павлу (Тургенев).

Однако обороты с такими предлогами и предложными сочетаниями могут и не обособляться.

Чаще обособляются обороты, которые располагаются между подлежащим и сказуемым:

Савельич, согласно с мнением ямщика , советовал воротиться.

Кроме того, обособленные обороты обычно распространены, то есть содержат существительное с зависимыми словами:

Благодаря отличной погоде и особенно праздничному дню , улица сельца Марьинского снова оживилась (Григорович).

Как правило, не обособляются указанные обороты в конце предложения.

Ср.: Рабочие, по указанию мастера , направились в соседний цех. - Рабочие пошли в соседний цех по указанию мастера .

В целом же обособление оборотов с указанными предлогами и предложными сочетаниями является факультативным.

3. Обстоятельства, выраженные именами существительными, без предлогов или с иными предлогами, обособляются только в том случае, если приобретают дополнительную смысловую нагрузку, имеют пояснительное значение или совмещают несколько обстоятельственных значений (временное и причинное, временное и уступительное и др.).

Например: Петя, после полученного им решительного отказа , ушёл в свою комнату (Л. Толстой).

В данном случае обстоятельство совмещает значения времени и причины (когда ушёл? и почему ушёл? ). Обратите внимание на то, что оборот выражен существительным с зависимыми словами и расположен между подлежащим и сказуемым.

Обратите внимание!

Обособленные обстоятельства, выраженные существительными, всегда выделяются интонационно. Однако наличие паузы не всегда свидетельствует о наличии запятой. Так, всегда интонационно выделяются обстоятельства, которые стоят в начале предложения.

Ср.: В Петербурге / я был в прошлом году; В прошлом году / я был в Петербурге.

Однако запятая после такого обстоятельства не ставится!

В) Обстоятельства, выраженные наречиями

Обстоятельства, выраженные наречиями (с зависимыми словами или без зависимых слов), обособляются только в том случае, если автор хочет привлечь к ним внимание, если они имеют значение попутного замечания и т.п.:

Спустя мгновение на двор, неизвестно откуда , выбежал человек в нанковом кафтане, с белой, как снег, головой (Тургенев).

Простые предложения могут быть осложнены и не осложнены. Способы осложнения могут быть различны.

1. Предложения, осложнённые однородными членами

Однородными называются два или более членов, которые отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же слову и, следовательно, выполняют одну и ту же синтаксическую роль. Например: Американские, европейские и российские предприниматели активно взаимодействуют между собой.

Однородными могут быть все члены предложения. Однородные члены являются равноправными и не зависят друг от друга.

Они могут быть распространёнными: Снег тихо шёл и таял на тёплой земле;

и нераспространёнными: Снег шёл и таял.

Однородные члены отделяются друг от друга запятой. Когда однородные члены разделяются запятыми, а когда нет, смотрите в разделе: «Пунктуация».

Нам бы хотелось ответить здесь на очень сложный вопрос, какие определения называются неоднородными. Неоднородные определения:

- характеризуют предмет с разных сторон, например: В углу стоял старинный немецкий рояль

;

- одно из определений относится к словосочетанию слово + другое определение, например: Осенний тихий сон природы

(осенний относится к словосочетанию тихий сон);

- не обладают интонацией перечисления;

- часто относятся к различным разрядам прилагательных;

- их нельзя соединить союзом И: Старый немецкий стол

(стол не может быть с одной стороны старым, а с другой – немецким)

Употребление предлогов с однородными членами

Предлог повторяется

- Если однородные члены соединены повторяющимися и сопоставительными союзами, например: Большую недостачу испытывали колхозы в те времена и в машинах, и в тягле, и в инвентаре, и в людях; Он старался не столько для собственного благополучия, сколько для блага общего дела.

- Если отсутствие предлога может вызвать неясность в понимании предложения, например: Учебники по литературному чтению и по литературе доставили в школьную библиотеку

(если бы не было предлога, можно было подумать, что привезли один вид учебника, а не два).

- При значительном распространении однородных членов, например: Пыль толстым слоем лежала на столе, обитом зелёным сукном, на кожаном диване с широкой спинкой, на старом кресле.

Предлог не повторяется в интересах благозвучия, если следующее слово начинается с того же согласного звука, которым выражен предлог, например: Раскатывали брезентовые рукава к пруду или колодцу.

Ошибки в употреблении однородных членов

a) Соединение вещественно несопоставимых понятий, например: покраснел от смущения и от бега; в сравнении с вечностью и Монбланом

. В художественных текстах такие сочетания используются для создания комического эффекта.

b) Лексическая несочетаемость одного из однородных членов с общим для них словом, например: В ходе прений был внесён ряд предложений и замечаний (замечания не вносят, а делают).

c) Не сочетаются в качестве однородных членов родовые и видовые понятия, например: В нашем магазине имеется большой выбор пирожных, кондитерских изделий, фруктов и вин (второе включает в себя первое).

d) Ошибкой считаются конструкции, в которых управляемое слово может быть отнесено в разные ряды однородных членов, например: Подготовка охотников для истребления волков и лиц, ответственных за проведение этого мероприятия.

e) Не сочетаются в качестве однородных членов разнородные морфологические категории такие, как существительное и инфинитив, например: Мы приняли обязательства: улучшать

качество продукции, снижение

себестоимости, повышать

производительность

(следовало во всех случаях использовать одну форму либо инфинитив, либо существительное).

f) При наличии в предложении обобщающего слова однородные члены должны с ним согласовываться в падеже, например: Информация эта распространяется в различных изданиях: газеты, журналы, книги

(ср.: в различных изданиях: газетах, журналах, книгах).

g) Не следует соединять как однородные синтаксические элементы члены предложения (причастные и деепричастные обороты) и придаточные предложения, например: Выступавшие в прениях, не возражая против основных положений доклада, однако считают его неполным; Отец, вздохнув и очевидно смущённый, весьма скоро прервал свою речь

.

2. Предложения, осложнённые обособленными членами

Обособленными, т. е. выделенными запятыми, называются второстепенные члены предложения (они могут быть выражены одним словом или группой слов), выделенные по смыслу и интонационно. Обособляться могут любые второстепенные члены предложения. Обычно они: имеют большую смысловую самостоятельность, чем необособленные члены; содержат какое-то добавочное сообщение и логически подчёркиваются; уточняют и конкретизируют мысль, высказанную главными членами; вносят в предложение экспрессивную окраску.

Например: Действия, предпринятые вчера

, дали положительный результат; Мальчик, выше меня ростом

, уверенно шёл вперёд; Кроме нас, в доме никого не было; Мы стояли, глядя на то

, как фирму разрывают на части, и не могли ничего сделать.

3. Сравнительные обороты

Сравнительные обороты выражают сравнение, сопоставление, отождествление и представляют собой часть простого предложения, не являются отдельным членом предложения, несут в себе значение признака предмета или признака действия: Нарциссы, словно слитки серебра , мерцали из цветущего ковра. Они тоже обособляются, т. е. выделяются запятыми.

4. Предложения, осложнённые словами, не являющимися членами предложения

Это предложения с обращениями и вводными словами.

Обращением называется слово или словосочетание, называющее лицо или предмет, к которому обращена речь. Обращение всегда обособляется запятыми. Например: Марья Ивановна

, приглашаем Вас на концерт, который состоится 24 января.

Вводные слова (словосочетания, предложения) – это слова, выражающие отношение говорящего к высказыванию: К несчастью

, мы проиграли.

5. Предложения, осложнённые вставными конструкциями

Вставные конструкции - это слова, словосочетания, предложения, связанные с содержанием предложения и содержащее дополнительную информацию, попутно сделанные замечания, поправки, уточнения. Они обладают особой интонацией, могут пояснять как всё предложение, так и его часть, ставятся в середине или конце предложения, не указывают на источник сообщения, эмоции. На письме вставные конструкции выделяются скобками, иногда тире. Например: Он (Павел Иванович ) был взволнован.

Структура простого распространенного предложения, содержащего то или иное число второстепенных членов, может быть еще более осложнена путем обособления одного (или нескольких) из них. Понятие сущности обособления, характеристика средств и условий обособления и описание различных типов обособленных членов имеют большую теоретическую и практическую ценность при изучении синтаксиса русского языка.

Обособление - это принадлежность простого предложения, несмотря на некоторое сходство обособленных членов с предикативными частями сложного предложения. А. М. Пешковский, который первым подробно описал обособление, находил в обособленных членах предложения сходство (подобие) с придаточными частями сложного предложения в отношении мелодии и ритма, а также связей с окружающими членами.

Например:

В предложении В скалах, заросших оранжевыми лилиями, гнездились дикие голуби (Пауст.) обособленный распространенный член содержит добавочное высказывание, которое могло бы быть оформлено и в виде придаточного (ср.:В скалах, которые заросли оранжевыми лилиями... )

Однако обособленные члены предложения, какими бы распространенными по составу и развернутыми по содержанию они ни были, не имеют собственного грамматического ядра, не обладают предикативностью.

Обособление - это намеренное ритмико-интонационное и смысловое вычленение в составе конкретного предложения слова или группы слов. Обособляемый член к тому же имеет и ослабленную синтаксическую связь с другими членами.

Задание :

Сравните:

Внизу, в прихожей, часы пробили шесть (Пауст.). - Часы в прихожей пробили шесть;

Закусок было много, и разных (Перм.). - Было много разных закусок

Цель обособления - выражение с помощью выделяемого члена некоего добавочного сообщения по поводу одного из слов или всего предложения. На письме обособленный член предложения выделяется знаками препинания.

Средствами обособления являются изменения высоты тона произнесения, ритма, паузы, а также изменение расположения членов, в частности вынесение обособляемого второстепенного члена в абсолютное начало или в конец предложения. Знаки препинания не являются средствами обособления, а лишь передают его в письменной форме речи.

Обособленные члены выполняют по отношению к предложению или к отдельным словам разнообразные функции. Основными из них можно считать следующие:

1) выражение добавочного высказывания: Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом (Пауст.); Крупные капли дождя разбивались о землю, превращаясь в пыль и мельчайшие брызги (Сол.);

2) пояснение, уточнение: Но тут была ещё и другая, своя маленькая тайна - тайна безымённого озерка (Сол.); Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник (Б.);

3) выделение, ограничение: На пристани никого не было, кроме сторожа с фонарём (Пауст.);

4) присоединение: Минутами я был близок к обмороку - от счастья (Ст.);

5) сравнение, уподобление: Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер (Купр.); Больше недели шли холодные, как в октябре, дожди (Шишк.); Я в деревне скучал, как щенок взаперти (Т.).

Обособленные второстепенные члены предложения очень разнообразны по значению, функции, по способу связи с определяемым словом, по объему и местоположению. Также весьма неоднородны и многочисленны условия обособления второстепенных членов в конкретных предложениях. Но эти условия можно систематизировать, выделив в первую очередь общие условия, существенные для обособления любых членов предложения, а наряду с ними - частные и дополнительные условия.

Наиболее существенными для обособления различных членов предложения являются три общих условия:

1) возможность смыслового выделения, отделения от поясняемого слова;

2) объем члена предложения - более одного знаменательного слова;

3) необычное местоположение относительно определяемого слова .

1. Возможность смыслового выделения , отделения от определяемого слова предполагает отсутствие тесных семантических связей обособляемого члена предложения с поясняемым словом. Это условие, бесспорно, немыслимо по отношению к неполнозначным словам. Его лишены компоненты фразеологических единиц, неделимых оборотов (вроде дать согласие, иметь вид независимый, произвести впечатление), синтаксически неделимых словосочетаний (два бойца, любой из нас, один из мальчиков и т. п.), а также слова с большой степенью зависимости, обусловленности (сильноуправляемые). Так, в предложении Во всех этих людях, несмотря на их внешнее различие, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее (М. Г.) возможностью смыслового выделения не располагают слова нечто (тесная зависимость от глагола почувствовал, сильное управление), а также единое и раздражающее, которые тесно спаяны с неопределенным местоимением в силу его неполнозначности; с другой стороны, возможностью смыслового выделения обладает распространенное обстоятельство внешнее различие.

2. Объем обособляемого члена более одного слова не только означает увеличение смысловой емкости члена предложения и, следовательно, семантической самостоятельности его, но также способствует ослаблению связи обособляемого члена с господствующим по отношению к нему элементом предложения. Ср.: Ветер, всё ещё сильный, дул теперь с востока (А. Т.). - Ветер сильный дул теперь с востока.

3. Положение обособляемого члена относительно определяемого слова - это перемещение члена предложения с обычного, соответствующего норме, места по отношению к определяемому слову на необычное (из препозиции в постпозицию или наоборот), а в некоторых случаях - отрыв от определяемого слова (дистантное расположение). Ср.: Изредка в этом дыму мёртво блестело море, похожее на ртуть (Пауст.). - ...Блестело похожее на ртуть море; Отец приехал к вечеру, чёрный от пыли, с налитыми кровью глазами (Гл.). - Чёрный от пыли отец...; За кормою, вся в пене, быстро мчится река (М. Г.). - ...Быстро мчится река вся в пене.

Общие условия обособления должны быть представлены в полном наборе: при отсутствии хотя бы одного из них член предложения не обособляется.

Например:

В случае препозиции причастного оборота:

Неяркое пламя со свистом и хлопаньем горевших в печке сырых дров освещало нежилую, наверное уже давно брошенную хозяевами избу (Сим.)

Однако отсутствующее общее условие может быть возмещено условием дополнительным. Такие условия весьма различны и многочисленны, они применимы только для определенных видов второстепенных членов предложения.

Дополнительным условием обособления обстоятельств является уточняющий характер значения обособляемого члена относительно другого.

Например:

Здесь, в спальне, царил мёртвый покой (Ч.)

Дополнительным условием обособления распространенного препозитивного определения может быть оттенок причинного, условного или другого значения, придаваемый этому члену в конкретном предложении.

Например:

Над нами кружилось облако комаров, но, закрытые сетками, наши головы были неуязвимы (Шишк.)

Подобного рода дополнительные условия, которые реализуются в конкретных предложениях, в конкретной ситуации, служат объяснением случаев так называемого индивидуально-авторского обособления.

Соотношение общих и дополнительных условий различается в обособленных конструкциях разных типов второстепенных членов.

Обособленные определения

Обособление определений является продуктивным приемом осложнения структуры простого предложения. Благодаря обособлению выражаемый определением признак актуализируется, а все содержание обособленного члена приобретает характер дополнительного «микровысказывания» о предмете, который обозначен определяемым существительным.

В соответствии с общими условиями обособляются определения, представленные прилагательными (а также порядковыми числительными) или причастиями с пояснительными словами и стоящие в постпозиции к определяемому, а также несогласованные распространенные определения, вынесенные в препозицию или отделенные от определяемого слова другими членами предложения.

Например:

Запах белой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны (Пауст.);

По обеим сторонам камина стоят фикусы, нищенски бедные листьями (М. Г.);

Дом, довольно большой, когда-то белёный, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте (Б.)

При отсутствии одного (или двух) из общих условий обособление определений может быть вызвано дополнительными условиями или частными:

1) обособляются любые формы (и в любом положении) определений при личном местоимении: Ничем не управляемый изнутри, я был бессилен перед большими трагическими задачами, стоявшими перед моим творческим чувством (Ст.);

2) обособляются одиночные согласованные постпозитивные определения, а также несогласованные постпозитивные (обычное положение их), если перед определяемым словом есть другое определение: Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затвренная (Ч.);Эта комнат а, окнами на запад и на север, занимала чуть ли не половину всего дома (Б.);

3) обособляются препозитивные распространенные определения при наличии добавочного обстоятельственного оттенка (причины, условия, уступки): Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды (Купр.);

4) обособляются постпозитивные согласованные одиночные определения, если они представляют ряд однородных членов предложения: А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен - золотых, синих, зелёных и радужных (Пауст.);

5) на обособление определений при отсутствии общих условий может оказывать влияние соседство других обособленных определений: Прошёл Макаров, в чёрном строгом костюме, стройный, седой, с нахмуренными бровями (М. Г.).

Присоединительные конструкции – такие конструкции, в которых второстепенный член имеет значение добавочного сообщения. Средства связи: да и, да и то, а то и.

Отец, да и сын не хотели этого приезда.

Пояснительные конструкции – такие конструкции, в которых второстепенный член однородного ряда имеет характер либо повторного обозначения, либо уточнения. Средства связи: то есть, или, именно, а именно, как то, будь то.

Изюбр, или пятнистый олень, обитает в лесах Забайкалья.

Разновидностью пояснительных конструкций являются уточняющие конструкции.

Уточнение – наиболее точное наименование признаков предмета или его качеств. Обычно сужают значение поясняемого понятия, реже – расширяют.

Имеет уточняющее значение обстоятельства места или времени.

На противоположном берегу реки, под сосною, сидел заяц.

Рано-раненько, на зорьке, в ледоход провожала я хорошего в поход.

Если обстоятельственные обороты совмещают значение места и времени, то они уточняющими не являются.

Обособленные дополнения – субстантивные конструкции с производными предлогами.

Предлоги: кроме, помимо, вместо, включая, наряду с, в отличие от, вроде, не говоря о, по сравнению с…

Все оперативные документы, исключая журналы боевых действий, уничтожались.

Кроме тополя, здесь рос монгольский дуб.

Конструкции с дополнительной предикативностью

Обособление – структурно-смысловое выделение второстепенных членов предложения с целью придания им большего смыслового значения. Обособленные определения, обстоятельства, дополнения, приложения, сравнительные обороты. В широком значении к таким оборотам относятся уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции.

Внутри этих отношений выделяются следующие:

А) Полупредикативные обороты.

Полупредикативность – это синтаксические отношения между интонационно обособленным именем и его определяемым. Это отношения между субъектом и предикатом, который включает в себя характеристику субъекта. Присуще обособленным определениям, выраженным причастными оборотами, субстантивными оборотами, адъективными оборотами, обособленным приложениям.

Полупредикативный член предложения – это как бы сказуемое, которое включается в предложение на правах второстепенного члена предложения.

А он, мятежный, просит бури.

Б) Обороты с дополнительной глагольной предикативностью

Дополнительная глагольная предикативность –указывает на активный признак субъекта, так как образуется деепричастным и инфинитивным оборотами.

Это обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами или инфинитивом.

И звезды, слушают меня, лучами радостно играя.

В последнее время Баев повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать.

В) Свернутая предикативность характерна для субстантивных оборотов с производными предлогами: ввиду, несмотря на, по причине, вследствие, вопреки, благодаря, в связи с, по случаю, при наличии, во избежание, при условии и др.

Несмотря на принятые меры, вода лишь чуть-чуть начала убывать.

Все меры были приняты, но вода лишь чуть-чуть начала убывать. Из таких предложений легко образовать сложное предложение.

Данные обороты имеют обстоятельственные значения:

времени (По мере нашего продвижения к побережью, ветер становился все более резким): по мере, в бытности, с наступлением;

причинно-следственные (По случаю заносов, я сидел на вокзале): благодаря, ввиду, в связи с, в силу, вследствие, по причине, за неимением, в результате, согласно;

условное (По случаю большого праздника, площадь была украшена флагами): по случаю, при условии, при наличии, в зависимости от, независимо от;

уступительное (Вопреки ожиданиям, ночь была теплая): невзирая на, несмотря на, хотя, вопреки;

целевое (В целях увеличения срока службы ткань пропитывали особым составом): в целях, на пппредмет

Обособленные определения делятся на:

· согласованные

· несогласованное

Согласованное определение

Согласованное обособленное определение выражается:

· причастным оборотом: Ребёнок, спавший у меня на руках, проснулся.

· двумя и более прилагательными или причастиями: Ребенок, сытый и довольный, быстро заснул.

Несогласованное обособленное определение выражается чаще всего именными словосочетаниями и относится к местоимениям или именам собственным.

Структура определения

Структура определения может быть различной. Различаются:

· одиночное определение: взволнованная девочка;

· два-три одиночных определения: девочка, взволнованная и счастливая;

· распространённое определение, выраженное словосочетанием: девочка, взволнованная полученным известием,…

Обособленные приложения

Приложение – это особый вид определения, выраженный существительным в том же числе и падеже, что и существительное или местоимение, которое оно определяет: попрыгунья-стрекоза, краса-девица. Приложение может быть:

1) одиночным: Мишка, непоседа, замучил всех;

2) распространённым: Мишка, страшный непоседа, замучил всех.

Обособленные дополнения

Обособляются дополнения, выраженные существительными с предлогами: кроме, помимо, сверх, за исключением, включая, исключая, вместо, наряду с. В них передаются значения включения -исключения или замещения.

Обособленные обстоятельства

Обособляются обстоятельства, выраженные:

1) деепричастиями:

· одиночными: Поев, ребёнок заснул.

· в составе деепричастных оборотов: Обсудив результаты работы, мы разошлись.

2) обстоятельствами с предлогом несмотря на.

3) сравнительными оборотами с союзами: как, будто, точно, словно, что, чем, нежели и др. подобным

Обособление членов предложения - интонационное и смысловое их выделение; на письме обособленные члены выделяются знаками препинания.

Обособленными называются второстепенные члены предложения, выделяемые по смыслу, интонационно и пунктуационно. Главные члены предложения не обособляются.

Обособленные определения

Согласованное определение - это определение, которое связано с определяемым словом при помощи согласования. Отвечает на вопросы: КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?

- распространенное (причастный оборот или прилагательное с зависимыми словами):

Ветер, внезапно поднявшийся , сорвал последние листья с деревьев.

Это здание, известное во всем городе , привлекает внимание туристов. - нераспространенное (причастие или одиночное имя прилагательное):

Он, сытый , быстро заснул.

Мы, уставшие , наконец-то добрались до дома.

Согласованные определения обособляются (отделяются запятой, а в середине предложения выделяются с двух сторон запятыми) в следующих случаях:

- если относятся к личному местоимению (могут стоять до или после личного местоимения):

Она , взволнованная, не могла заснуть.

Взволнованная, она не могла заснуть. - если стоят после определяемого существительного:

Девочка , взволнованная полученным известием, долго не могла заснуть. - если стоят перед определяемым существительным и имеют добавочное обстоятельственное значение (причинное, условное, уступительное и т.д.):

Для проверки наличия обстоятельственного значения можно использовать замену определительного оборота оборотом со словом будучи : если такая замена возможна, то определение обособляется.

Сильно заболевшая, мать не могла ходить на работу. (причинное значение)

Даже заболевшая, мать ходила на работу. (уступительное значение) - если отделены от определяемого существительного другими членами предложения (независимо от того, находятся они до или после определяемого слова):

Довольный и счастливый, быстро бежал Петя домой.

Несогласованное определение - это определение, которое связано с определяемым словом при помощи управления или примыкания.

Несогласованное обособленное определение выражается чаще всего именными словосочетаниями и относится к местоимениям или именам собственным. Возможно как в позиции после, так и в позиции перед определяемым словом.

Москва

, вся в новогодних гирляндах, выглядела красиво.

Как вы

, с вашим умом, не поняли её замысла?

Примечание:

Необособленные определения -

распространённые и однородные одиночные определения, не выделяющиеся запятыми.

- Причастия и прилагательные с зависимыми словами, стоящие после неопределенного местоимения

, не обособляются, так как образуют одно целое с предшествующим местоимением:

Вошел некто похожий на военного . - Не обособляются прилагательные и причастия, если они входят в составное сказуемое

:

Домой он пошёл грустный и усталый. - Не обособляются определения, стоящие перед определяемым существительным

(если не имеют добавочных обстоятельственных оттенков значения):

Доносившийся снизу шум моря вызывал тревогу. - Не обособляются распространенные определения, стоящие после определяемого существительного, если последнее само по себе в данном предложении не выражает нужного понятия

и нуждается в определении:

Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым . (сочетание "вошел с лицом " не имеет смысла).

Обособленное приложение

Приложение

– это особый вид определения, выраженный существительным в том же числе и падеже, что и существительное или местоимение, которое оно определяет. Отвечает на вопросы КТО ИМЕННО ТАКОЙ? ЧТО ИМЕННО ТАКОЕ?

Например

:

Мишка, непоседа, замучил всех (одиночное приложение);

Мишка, страшный непоседа, замучил всех (распространённое приложение).

Обособление приложений

- одиночное и распространённое приложения обособляются, если относятся к определяемому слову, выраженному местоимением, независимо от позиции:

Он , отличный врач, очень помог мне.

Отличный врач, его знают все. - любое приложение обособляется, если стоит после имени собственного:

Мишка , сын соседа, отчаянный сорванец. - одиночное приложение обособляется, если определяемое слово – существительное с пояснительными словами:

Он увидел своего сына , малыша, и тут же заулыбался. - распространённое приложение обособляется, если стоит после определяемого слова, выраженного существительным:

Дочка , любимица отца, вбежала в комнату. - распространённое приложение обособляется, если выражается добавочное обстоятельственное значение.

Химик по образованию, Ломоносов много сделал в этой области. - с союзом КАК:

Вы, как инициатор, должны играть главную роль.

Примечание:

вместо запятой ставится тире, если приложение стоит в конце предложения (можно вставить союз А ИМЕННО):

Рядом помещалась каморка – хранилище каталогов.

Въехали в Ивантеевку - большое село с красивыми улицами.

Обособленное обстоятельство

Обособляются обстоятельства , выраженные:

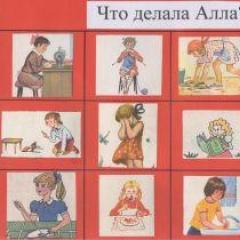

- деепричастиями или деепричастными оборотами (отвечают на вопросы: Что делая? Что сделав? Обособляются независимо от места в предложении)

Поев, ребёнок заснул. (деепричастие)

Обсудив результаты работы, мы разошлись. (деепричастный оборот). - обстоятельствами с предлогами: несмотря на, невзирая на

:

Несмотря на дождь, дети убежали гулять. - сравнительными оборотами с союзами: как, будто, точно, словно, что, чем, нежели

и др. подобными:

Облака, как ватные, низко и неспешно плыли над землёй.

Обособленное дополнение

Дополнение - второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей.

Обособляются дополнения, выраженные существительными или местоимениями с предлогами: кроме, помимо, сверх, за исключением, включая, исключая, вместо, наряду с.

В них передаются значения включения-исключения или замещения.

Я ничего не слышал, кроме

шума листьев.

Все, за исключением

Николая, пришли вовремя.

Обособленные уточняющие члены предложения

Уточняющие члены относятся к уточняемому слову и отвечают на вопросы: где именно? когда именно? кто именно? какой именно? и др. Чаще всего уточнение передаётся обособленными обстоятельствами для конкретизации места, времени или образа действия, о котором говорится в предложении. Уточняющие члены могут относиться к дополнению, определению или главным членам предложения.

Каждое утро, в шесть часов

, я отправлялся на работы.

Мы засиделись допоздна, до самой ночи

.

Уточняющие члены могут вводиться в осложняемое предложение:

- с помощью союзов: то есть, а именно

:

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошёл гулять. - слов: особенно, даже, в частности, главным образом

:

Повсюду, особенно в гостиной, было чисто и красиво.