Сообщение человек как часть биосферы. Человек как житель биосферы и его влияние на природу земли. Отношение «человек-биосфера» как глобальная проблема

Биосфера включает в себя:

- живое вещество - совокупность всех живых организмов;

- биогенное вещество - органоминеральные или органические продукты, созданные живым веществом;

- биокосное вещество - вещество, созданное живыми организмами вместе с неживой (косной) природой.

Биосфера - оболочка Земли, заселенная живыми организмами и преобразованная ими. Биосфера начала формироваться около четырех миллиардов лет тому назад, когда на нашей планете стали зарождаться первые организмы. Она находится в состоянии постоянного неравновесия, это огромная машина, использующая для своей работы энергию солнечных лучей. Она постоянно развивается, так, два с половиной миллиона лет назад появились первые люди, это были охотники и собиратели. Человека часто называют вершиной эволюции живого, но эволюционные отношения живого нельзя изобразить в виде прямой линии от менее совершенного к более совершенному. Поэтому эволюция не может иметь одной вершины. Человек не единственный использует орудия труда, отдельные птицы и млекопитающиеся также их используют, но максимально эффективно и совершеннее это делает человек. Человеку свойственно сознание - совершенная форма отражения окружающего мира, развиваясь, человек совершенствуется, появляется речь, письменность, обучение деятельности, обмен информацией - это привело к изменению окружающей среды. Оружие человека постоянно совершенствовалось, он истребил многих копытных и мамонтов, которые служили основой рациона того времени. Альтернатива нашлась около десяти тысяч лет назад - человечество перешло от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, хотя охота и собирательство остались важными источниками пищи. Это был первый экологический кризис, который возник в результате деятельности человека по истреблению крупных животных.

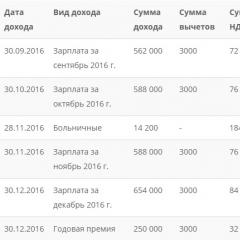

С помощью орудий производства человечество создает искусственную среду обитания - поселения, жилища, одежда, продукты питания, различные машины и принадлежности (Рис. 2).

Рис. 2. Искусственная среда обитания человека ()

Эволюция биосферы вступила в новую фазу, где человеческая деятельность стала серьезной силой. В.И. Вернадский об этом сказал: «Никогда человек не имел такого влияния на окружающую его природу, как теперь, никогда это влияние не было так разнообразно и так сильно. Человек настоящего времени представляет из себя геологическую силу…».

С появлением земледелия, скотоводства, добычей полезных ископаемых, развитием сельского хозяйства человек стал изменять круговорот веществ в природе. Применение различных удобрений в сельском хозяйстве, нефти, газа, каменного угля в качестве энергоносителей, добыча полезных ископаемых приводят к истощению невозобновляемых природных ресурсов.

С началом промышленной революции в конце XVI века и переходом с ручного труда на машинный труд увеличился масштаб людской деятельности. Давление на окружающую среду возросло с появлением современной индустрии, увеличилась доля городского населения и численность людей на планете (Рис. 3).

Рис. 3. Развитие человечества и его инфраструктуры ()

Для того чтобы прокормить возрастающую численность людей, понадобились дополнительные площади сельскому хозяйству, для продуктивности которого были необходимы новые научные знания. Научно-техническая революция улучшила ситуацию - становилось возможным улучшение эффективности сельского хозяйства и экологически чистого производства. Но с развитием прогресса появились и вещества, чуждые живой природе - ксенобиотики . Эти вещества и материалы принципиально не вступают в биологический круговорот веществ, ни одни из живых существ не умеют разлагать отходы многих видов пластика, пестицидов и ингредиентов, которые используются в моющих средствах (Рис. 4).

Рис. 4. Ксенобиотики ()

Рост населения на планете ведет к возрастанию интенсивности их деятельности, что в свою очередь загрязняет окружающую среду, приводит к изменению ее физических и химических свойств, что неблагоприятно влияет на организмы и ведет к потере невосполнимых природных ресурсов. В результате возникает проблема недостатка минеральных ресурсов и энергетического кризиса в связи с истощением мировых запасов нефти и газа. Для сохранения невосполнимых ресурсов совершенствуются способы их добычи, более полно извлекаются из руд все содержащиеся в них элементы, для решения энергетической проблемы более широко стали использовать альтернативные источники - энергию ветра, Солнца, приливов и отливов.

Многообразие живых организмов - основа существования биосферы. Поэтому, сохраняя все современные виды организмов, человек обеспечивает условия, пригодные для жизни на Земле. В последние десятилетия ведется активный поиск оптимальных путей ведения хозяйственной деятельности с тем, чтобы наносить природе минимальный ущерб.

По мнению В.И. Вернадского, биосфера будет преобразована человеком в ноосферу, сферу, разумно управляемую человеком. Ноосфера является высшей стадией развития биосферы, связанной с возникновением и становлением в ней цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятельность человека становится главным фактором развития на Земле. Вернадский писал: «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, ставится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера».

Биосфера существовала и до появления человека, может существовать и без него, поэтому стоит задуматься, как вести свою деятельность, чтобы не приносить вред окружающей среде, ведь без биосферы человек существовать не может, он является ее естественной составляющей. Человек подчиняется действию экологических законов, как и все живые существа на планете, и подвержен действию определенных экологических факторов. Поэтому необдуманное вмешательство в биосферу носит экосистемный характер, каждый исчезнувший вид растений уносит с собой не менее пяти видов беспозвоночных животных, существование которых связано с этим видом. Любое живое существо на нашей планете видоизменяет нашу среду, в которой происходят естественные процессы, а вот роль человека в этом процессе не очень ясна.

Взаимоотношение человека с окружающим миром - это один из сложнейших вопросов биоэтики, которая требует тщательнейшей проработки и широкого обсуждения среди ученых и общественности последствий техногенных преобразований среды, решения проблемы утилизации отходов, биологической очистки сточных вод, учитывая закономерности, существующие в биосфере. Вещества, извлекаемые для нужд человека из природы, должны возвращаться в биосферу в пригодном для включения в биологический круговорот виде, то есть промышленность должна встраиваться в естественный круговорот веществ в биосфере.

Мы обсудили с вами биоэтическую проблему взаимодействия человека и биосферы, выяснили, что сохранение экологических закономерностей - одно из условий выживания, сохранения и развития человеческого общества.

Список литературы

- Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. - Дрофа, 2009.

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. 9 класс: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений/Под ред. проф. И.Н. Пономаревой. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005.

- Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учебник для 9 класса, 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002.

- Geographyofrussia.com ().

- Rpp.nashaucheba.ru ().

- Pandia.ru ().

- Grandars.ru ().

Домашнее задание

- Что включает в себя биосфера?

- Как изменяется круговорот веществ природы с появлением современной индустрии?

- Какие меры необходимо принять для сохранения невосполнимых ресурсов?

Биосфера- часть оболочки Земли, населенная живыми организмами. Включает верхнюю часть литосферы, гидросферу, тропосферу и нижнюю часть стратосферы. Учение о биосфере развито акад. В. И. Вернадским.

Ноосфера (от лат. "ноо"-разум, "разумная оболочка" Земли)-часть биосферы, в которой проявляется деятельность человека как положительная, так и отрицательная.

Биомасса Земли - совокупность всех живых организмов (живого вещества) планеты. Выражается в единицах массы или энергии, отнесенной к единице площади или объема. Биомасса Земли составляет 2,423 1012 т, из которых растений 97%, животных 3%.

Биомасса поверхности суши-совокупность всех живых организмов - растений, животных, микроорганизмов, населяющих сушу.

Биомасса почвы-совокупность живых организмов, обитающих в почве и играющих ведущую роль в процессе формирования почвы. Почвенные организмы включают в круговорот веществ биосферы важнейшие химические соединения.

Гумус (от лат. "гумус"-перегной)-органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения растительных и животных остатков и продуктов их жизнедеятельности. Количество гумуса служит показателем плодородия почвы, так как в нем находятся все основные элементы питания растений (гумусовый горизонт черноземных почв содержит до 30% гумуса).

Биомасса Мирового океана.- совокупность всех живых организмов, населяющих основную часть гидросферы Земли. Биомасса его в 1000 раз меньше, чем биомасса суши. так как использование солнечной энергии в воде составляет 0,04%, на суше-0<1-0,3%.

Биологическая продуктивность-количество органического вещества, Производимого за определенное время организмами, входящими в состав того или иного биогеоценоза (луга, леса, поля. водоема). Измеряется в единицах массы, времени и площади.

Живое вещество -- совокупность живых организмов (биомассы) биосферы. Представляет собой открытую систему, для которой характерны рост. размножение, распространение, обмен веществ и энергии с внешней средой.

Функции живого вещества: а) газовая- постоянный газообмен с окружающей средой в процессе дыхания растений и животных и фотосинтеза растений; б) концентрационная- биогенная миграция атомов, которые сначала концентрируются в живых организмах, а затем после их отмирания и минерализации переходят в неживую природу; в) окислительно-восстановительная - обмен веществ и энергии с внешней средой: при диссимиляции окисляются органические вещества, выделяется тепловая энергия и в АТФ аккумулируется энергия химических связей, при ассимиляции образуются химические вещества, необходимые организму, за счет усвоения и превращения питательных веществ у животных н фотосинтеза у зеленых растений, при этом используется энергия АТФ.

Биохимия - наука, изучающая химический состав организмов и химические превращения веществ и энергии, составляющих основу жизнедеятельности организмов.

Геохимия- наука, изучающая химический состав Земли, находящихся в ней химических элементов и их стабильных изотопов, закономерности распространения химических элементов в различных геосферах, законы их поведения, сочетания и миграции (концентрации и рассеяния) в природных процессах.

Биогеохимия - отрасль геохимии, изучающая геохимические процессы, происходящие в биосфере при участии организмов. Она рассматривает роль организмов в процессе миграции, распределения, рассеяния и концентрации химических элементов в земной коре.

Воздействие человека на биосферу - процесс, при котором в биосфере резко ускоряется миграция атомов по сравнению с естественными биогеохимическими процессами. Количество элементов, включающихся в круговорот, увеличивается и усиливает давление на неорганическую среду: создается искусственная оболочка Земли - ноосфера. Познание закономерностей взаимоотношений человека с биосферой, разумное управление процессами, происходящими в природе, регулирование отношений человека с природой - главная задача экологии в мировом масштабе. Человек - часть биосферы, без которой он существовать не может.

Круговорот веществ - естественные циклические процессы превращения и перемещения химических элементов. В воздушной круговорот включается 98,3% веществ, в водный- 1,7%. Через газообразную фазу проходят О2, Н2, N, С и др., через водную фазу - Na, Mg, F, S, Cl. К и др.

Биологический круговорот - биогенная миграция атомов, круговорот веществ представляет собой два противоположных процесса - аккумуляцию элементов в живых организмах и минерализацию в результате разложения мертвых организмов. Образование живого вещества преобладает на поверхности суши, в верхних слоях морей, минерализация его - в почве и глубинах морей.

Круговорот азота - биогеохимичсский процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии.

Аммонификация - разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества). Осуществляется редуцентами.

Нитрификация - процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты (I этап-превращение аммиака в нитриты, II этап-превращение нитритов в нитраты). Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозобактер).

Денитрификация - разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота. Осуществляется почвенными денитрифицнрующими бактериями.

Азотфиксация - образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).

Превращение энергии - трансформация поступающей на Землю энергии солнечной радиации в энергию химических связей. Осуществляется зелеными растениями в процессе фотосинтеза. Расходуется на процессы жизнедеятельности всех живых организмов либо выделяется в форме теплоты, либо консервируется в земной коре в виде залежей угля, нефти, торфа.

Биосфера и человек

Биосфера (от греч. bios - жизнь, sphaire - пленка) - живая оболочка Земли. Термин впервые встречается в труде австрийского ученого Э. Зюса (1831-1914) «Лик Земли» (1875). Позднее термин «биосфера» использовали и другие исследователи, но учение о биосфере в современном понимании было сформулировано В.И. Вернадским (1863-1945) в его работе «Биосфера» (1926). По В.И. Вернадскому, геохимические процессы на Земле и формирование лика Земли связаны с живыми существами, а биосфера включает в себя собственно живую оболочку Земли (живой материал в виде живых организмов, населяющих Землю в каждый данный момент) и былые живые оболочки (былой материал), границы которых определяются распределением биогенных осадочных пород.

В.И. Вернадский подразделил биосферу на тропосферу, литосферу и гидросферу. Тропосфера - это нижняя часть атмосферы высотой до 20 км. В ней происходят миграции и обмен биогенных газов. Литосфера - это твердая поверхность Земли, представленная ее верхними водопроницаемыми слоями глубиной до 2-5 км, ниже которых лежат осадочные породы, а еще ниже - переплавленные породы гранитной оболочки. Гидросфера - это водная часть биосферы, представленная реками, морями и океанами. Глубины водной части доходят до 10 км и более.

Считают, что со времени появления жизни на Земле живые существа перерабатывали вещество литосферы, тропосферы и гидросферы. Поэтому мощность биосферы определяется биомассой живущих одновременно на Земле организмов. Подсчитано, что биомасса живых существ составляет 2,423х10 12 тонн, из которых на долю сухопутных организмов приходится 2,42х10 12 тонн, водных - 0,003х10 12 тонн. Кислород в живом веществе составляет 65-70%, водород - 10%, остальные более 60 элементов - 20-25%.

Для биосферы характерна многообразная и безграничная связь между ее биотической и абиотической частями (живой и неживой материей), между растениями и животными. Живые организмы связаны между собой не только происхождением, но и отношениями между ними и неживой природой, т.е. экологически.

Жизнь и деятельность человека связана с нижними слоями тропосферы (несколько метров), верхними слоями литосферы (биогеоценотический покров с почвой и подпочвой, где сосредоточены корневые системы растений) и гидросферой.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Элементарной единицей биосферы является экологическая система (А. Тенсли, 1935), или биогеоценоз (В.Н. Сукачев, 1944), представляющий собой совокупность живых и неживых элементов на определенной территории. Экосистемы состоят из живых организмов (биоценозов) и среды обитания - косной (атмосфера) и биокосной (почва, водоем и т.д.). Они иногда отделены одна от другой, но часто между ними имеются переходы.

Будучи элементарным структурным подразделением биосферы, экосистема в то же время является элементарной единицей биогеохимической активности, протекающей в биосфере. Примерами эко- системы являются озеро, лесной массив и т.д. От экосистем следует отличать биомы, под которыми понимают сообщества организмов, приуроченные к определенным географическим районам с их климатическими и почвенными зонами. Главнейшими биомами являются леса (хвойные, лиственные, тропические), лесостепь (саванна), степь, чапарраль, пустыня, тайга.

Экологическая система имеет энергетический вход, через который в нее поступает энергия солнечного света, и состоит из биотической и абиотической частей (рис. 122). Световая энергия, поступающая в экосистему через ввод, поддерживает порядок в этой системе, предупреждая повышение энтропии.

Биотическая (живая) часть представлена организмамипроизводителями, организмами-потребителями и организмами- разрушителями. Организмами-производителями являются автотрофы - крупные растения, а в водоемах еще и водные многоклеточные и одноклеточные плавучие растения (фитопланктон), живущие до глубин, куда еще проникает свет. За счет энергии, поступающей через вход, организмы-производители синтезируют органическое вещество. Организмами-потребителями органического вещества служат гетеротрофы, среди которых различают потребителей I и II порядка. Первичными потребителями служат травоядные животные, вторичными - плотоядные, которые питаются первичны-

ми потребителями. Организмами-разрушителями служат бактерии и грибы, которые разлагают мертвую протоплазму (органические соединения) клеток организмов-производителей и организмовпотребителей вплоть до низкомолекулярных органических и неорганических соединений. Органические соединения используются самими организмами-разрушителями, тогда как неорганические - зелеными растениями.

Рис. 122. Экологическая система

Неживой частью (абиотическим компонентом) экосистемы являются воздух, почва, вода, растворенные в воде кислород, двуокись углерода, неорганические соли (фосфаты и хлориды натрия, калия и кальция) и органические соединения, а также температура, свет, ветер и гравитация, которые оказывают влияние на живую часть.

Все элементы экологической системы составляют единую совокупность, и это определяется тем, что они объединены между собой цепями питания, под которыми понимают передачу заключенной в пище энергии первоначального источника (солнца) от организмовпроизводителей через организмы-потребители (в ряде цепей питания конечным звеном является человек) к организмам-разрушителям. Цепи питания поддерживают также постоянство экосистем. Именно благодаря цепям питания экосистемы устойчивы, чем обеспечивает-

ся экологический гомеостаз в природе, причем устойчивость экосистем имеет исторический характер.

Важнейшей особенностью цепей питания является то, что их количество в каждой экосистеме ограничено, поскольку в каждом звене каждой цепи питания происходит потеря энергии при ее передаче. В результате этого продукция вещества понижается на каждом звене цепи. Например, 10 000 кг водорослей достаточно для накопления вещества в количестве 1000 кг водных членистоногих, а 10 кг массы рыб для накопления 1 кг вещества человека. Таким образом, пищевая цепь представляется в виде пирамиды, состоящей из нескольких трофических уровней (рис. 123). У основания расположены фотосинтезирующие бактерии, которые являются пищей для организмов следующего уровня, а эти организмы служат пищей для последующего уровня и т.д.

Рис. 123. Пирамида биомассы

Химические механизмы, лежащие в основе пищевых цепей, действуют в форме круговоротов (циклов) веществ. Круговорот углерода (рис. 124), входящего в состав всех органических соединений, начинается с конверсии двуокиси углерода и воды в органическое вещество (пищу). Часть этого вещества используется живыми организмами при дыхании, в результате чего двуокись углерода возвра-

щается в атмосферу, тогда как другая часть запасается в протоплазме. После смерти организмов их протоплазма разлагается, в результате чего двуокись углерода также освобождается в атмосферу. В экологи- ческих системах, где принимает участие человек, двуокись углерода поступает в атмосферу и в результате сжигания растений в качестве топлива. Круговорот кислорода заключается в том, что атмосферный кислород используется растениями и животными при дыхании (сжигании пищи), в результате которого освобождаются энергия, вода и двуокись углерода. В дальнейшем зеленые растения используют воду и двуокись углерода в фотосинтезе, при котором освобождается кислород, после чего цикл начинается снова.

Рис. 124. Круговорот углерода

Более сложным является круговорот азота (рис. 125), самым большим резервуаром которого служит атмосфера (около 80%). Поскольку большинство растений и животных не могут использовать атмосферный азот (N 2), то он конвертируется почвенными азотфиксирующими бактериями, корневой системой бобовых растений и синезелеными водорослями в нитриты (NO 2 -), а затем в нитраты (NO 3 -). Растения восстанавливают нитраты и синтезируют белки. Обилие азотсодер- жащих соединений характерно для продуктов обмена (моча, NH 2) животных и мертвых материалов органического происхождения.

Рис. 125. Круговорот азота

Круговорот азота заключается в том, что почвенные микроорганизмы разрушают животные отходы и останки мертвых организмов, в результате чего освобождается аммоний, который конвертируется нитрифицирующими бактериями в растворимые соли нитратов, используемые в производстве белков в растениях. В результате поедания растений травоядными животными растительные белки в их организме превращаются в животные. В процессе гниения

трупов растений и животных денитрифицирующие бактерии превращают нитраты в свободный азот, который уходит в атмосферу, но азотфиксирующие бактерии конвертируют атмосферный азот в органические соединения, доступные для усвоения растениями. Свободный азот конвертируется в нитраты также электрическими разрядами (молнией). Искусственное добавление азотных соединений в почву связано с использованием химических удобрений.

Наряду с устойчивостью экологических систем для них характерна так называемая экологическая сукцессия, заключающаяся в замене одних сообществ в системе другими. Развитие экологических систем начинается с первичного сообщества, заменяемого более совершенными сообществами. В конечном итоге устанавливается постоянное сообщество, которое разрушается лишь при воздействии сильных фактов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМОВ В ЭКОСИСТЕМАХ

Компоненты биологических частей экосистем находятся в постоянном взаимодействии между собой как на внутривидовом, так и на межвидовом уровне.

Внутривидовые взаимодействия проявляются в конкуренции организмов за пищу, свет и другие жизненно важные факторы, в скрещиваниях организмов, заботе о потомстве, социальных, поведенческих и других реакциях. Напротив, межвидовые взаимодействия характеризуются усложнением биологических особенностей, лежащих в их основе, и проявляются в виде конкуренции, антибиоза и разных форм симбиоза (от греч. symbiosis - сожительство).

Межвидовая конкуренция, как и внутривидовая, также происходит за пищу, свет и другие факторы, сходные для организмов разных видов. Что касается антибиоза (от греч. anti - против, bios - жизнь), то он проявляется в подавлении организмами одного вида роста и развития организмов другого вида. Типичным примером этого явления служит подавление роста бактерий антибиотическими субстанциями, продуцируемыми другими микроорганизмами. В практике эти субстанции называют антибиотиками.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ

Начало воздействия человека на биосферу восходит к неолиту. На ранних этапах истории человечества эти воздействия были незначительными, однако в последующем они стали нарастать. Обратив на это внимание, В.И. Вернадский назвал ту часть биосферы, на которой особенно сильно сказывается деятельность человека, ноосферой. Особенно прогрессирующий характер воздействий на биосферу отмечается в новейшее время, когда деятельность человека в биосфере стала протекать во многих направлениях (рис. 126).

Рис. 126. Исторический рост населения мира

Одним из направлений деятельности человека в биосфере является производство энергии. Оно обеспечивается добыванием и использованием энергоносителей. В частности, с середины XIX в. началось бурное потребление угля, а позднее и нефти. Однако при сжигании энергоносителей образуется множество загрязняющих веществ, которые широко распределяются в биосфере, пересекая границы стран и континентов. Например, ежегодно в результате сжигания жидкого и твердого топлива лишь на электростанциях, ТЭЦ и в домовых котельных в атмосферу выбрасывается около 200 млн тонн двуокиси углерода, 146 млн тонн двуокиси серы, 53 млн тонн окислов азота. В то же время в атмосфере уменьшается количество кислорода, увеличивается доля углекислого газа. Подсчитано, что за последние 100 лет концентрация углекислоты в атмосфере возросла на 12%. В результате производства энергии в атмосферу попадает также огромное количество частиц золы, которые содержат канцерогенные вещества (пирен, перилен и др.). Уже к 2000 г. более 50% энергии

произведено на АЭС. Отходы этих электростанций также загрязняют атмосферу.

Следующим направлением является производство промышленных материалов, которое сопровождается не только использованием невосполнимых запасов минеральных веществ и воды, в том числе питьевой, но и образованием в огромных количествах различных отбросов. Например, масса годовых промышленных отбросов, включая химические соединения, в США уже в 60-е гг. ХХ в. составляла около 18х10 8 тонн. Во всех промышленно развитых странах ежедневно в пересчете на одного человека выбрасывается более 2,5 кг домашнего, строительного, уличного и другого мусора. В мире ежегодно один человек вбрасывает в среднем по нескольку десятков консервных банок и стеклянных бутылок, 10 кг бумаги.

Ежегодно в странах, имеющих химическую лабораторную базу и химическую промышленность, синтезируется около 25 000 новых химических соединений, из которых лишь 500 идет на рынок для использования в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и других областях.

Этот гигантский синтез сопровождается выбросом в среду продуктов химии в огромных количествах. Производство различных материалов сопровождается также запылением атмосферы. Например, цементная пыль содержит окислы кальция и магния. Большое распространение получило производство аэрозолей, чистящих и моющих средств, а также химических соединений, придающих материалам водонепроницаемость и другие свойства. Их использование ведет к загрязнению среды обитания.

ДДТ был синтезирован впервые еще в 1874 г., но начиная с 1930 г. его стали использовать в качестве пестицида и препарата против малярийных комаров. Однако уже в 60-е гг. XX в. было отмечено, что это повлекло за собой уменьшение численности птиц в Европе, а в 70-е гг. XX в. было установлено, что он обладает «феминизирующим» воздействием на животных. В частности, под воздействием этого соединения у аллигаторов уменьшается в размерах совокупительный орган, а воздействие метаболитов этого соединения на мужчин сопровождается снижением концентрации сперматозоидов в их эйякулятах, а также развитием крипторхизма. Детальное изучение механизмов действия ДДТ и других сходных химических соединений, загрязняющих окружающую среду, показало, что в организме эти соединения и продукты их распада, будучи по химической структуре непохожими

на естественные эстрогены, все же действуют в качестве эстрогенов или блокаторов андрогенов. Кроме того, не вызывая структурных изменений в генах, они вызывают изменения в экспрессии генов.

ДЭС (диэтилстилбестрол) был синтезирован в 1938 г. и длительное время использовался в животноводстве для стимуляции роста крупного рогатого скота, а в медицинской практике - для предупреждения выкидышей. Однако в 70-е гг. прошлого века было установлено, что у девочек, родившихся от матерей, принимавших этот препарат, развивается вагинальный рак. Кроме того, ДЭС обладает эстрогенной активностью, сопровождающейся неблагоприятными последствиями для людей.

Помимо названных химических соединений, известны и другие синтетические соединения, которые опасны не только тем, что они загрязняют окружающую среду, но и своим механизмом воздействия на человека и животных. Будучи непохожими по химической структуре на гормоны, они тем не менее мимикрируют сигнализирующие действия естественных гормонов. В результате этого такие химические соединения-загрязнители получили название средовых гормонов. Образно говоря, токсичность некоторых химических загрязнителей окружающей среды является результатом «естественного» сигнала, посланного «неестественной» молекулой.

Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса о химических соединениях, используемых в качестве пищевых добавок, поскольку в последние годы у многих сложилось представление о том, что применение пищевых добавок является одним из условий массового производства продуктов питания.

Пищевые добавки классифицируют на несколько групп:

1. Красители. Эти химические соединения применяют для улучшения товарного вида мяса, овощей и фруктов.

2. Консерванты, антиокислители, стабилизаторы и эмульгаторы. Эти химические соединения используют для обеспечения сохранности продуктов питания в течение длительного времени при разных условиях хранения. Ими обрабатывают продукты как животного, так и растительного происхождения.

3. Усилители вкуса и аромата. Эти химические соединения широко распространены в производстве продуктов как животного, так и растительного происхождения.

4. Актифламинги. Эти добавки представляют собой химические соединения, препятствующие образованию пены при разливе соков,

а также слеживанию сахара, соли, муки и других сыпучих продуктов питания. Хотя биологическая эффективность многих добавок неизвестна, тем не менее продукты с пищевыми добавками нельзя считать экологически чистыми.

Наконец, химический синтез сопровождается бесконтрольным выбросом в среду побочных продуктов химии в огромных коли- чествах, часть которых обладает мутагенными (канцерогенными) свойствами. Некоторые химические соединения в обычных условиях кажутся безвредными. Однако попав в организм, гидролизуются там и превращаются в мутагены.

Традиционным направлением деятельности человека в биосфере является производство пищи. В течение первых тысячелетий своей истории человек был хищником и травоядным, а земля в начальный период земледелия могла прокормить лишь 10 млн человек. В настоящее время в мире производится такое количество белка, которого достаточно для удовлетворения потребностей населения лишь наполовину. Между тем, по данным ООН, численность населения Земли в 2000 г. составила 6 млрд человек, а еще через 10 лет превысит 7 млрд. По этой причине необходимо иметь продовольствия как минимум в два раза больше, чем сейчас. Однако производство пищи также сопровождается неблагоприятными последствиями для окружающей среды.

Одно из традиционных направлений в производстве пищи заключается в распахивании новых земель, рубке леса. Уже сейчас пахотные земли занимают 1,3 млрд га (10% поверхности Земли). Однако распахивание почвы ведет к ее эрозии. Для достижения высоких урожаев прибегают к обильному орошению и химическим удобрениям, которых в мире ежегодно в почву вносят около 60 млрд тонн. Для защиты растений в сельском хозяйстве широко используют различные пестициды, гербициды и дефолианты, которых в мире сейчас производится около 2 млн тонн ежегодно. Эти химические вещества загрязняют среду. Для консервирования и улучшения товарного вида продуктов питания также используют химические вещества, которые попадают в организм людей. К этому следует добавить, что хозяйственная деятельность человека в природе всегда сопровождалась изменением численности видов животных и растений. Например, в период с 1600 по 1974 г. с лица Земли исчезло 63 вида и 55 подвидов млекопитающих. Продолжающееся разрушение мест обитания животных создало угрозу еще для 449 видов позвоночных. В частно-

сти, продолжающаяся чрезмерная добыча и отлов угрожают 121 виду млекопитающих, 53 видам птиц, 19 видам рыб, 47 видам рептилий.

Такое направление деятельности человека, как транспортиров- ка людей, промышленных и сырьевых материалов, также сопровождается резкими изменениями в биосфере. Например, авиалайнер за время рейса Москва-Нью-Йорк расходует свыше 50 тонн кислорода. Транспортировка различных сырьевых материалов часто сопровождается их потерями, загрязняющими землю и водоемы. Например, в последние годы сброшено в моря и океаны около 0,2% перевозимой нефти.

Эти и другие направления деятельности человека привели к резким изменениям в биосфере, к нарушениям равновесия во многих экологических системах, что создало для человека новое физическое, химическое и биологическое окружение. Диалектика преобразующей деятельности человека заключается в том, что возникли новые противоречия между биологическими особенностями человека и созданными им в результате преобразующей деятельности факторами среды, многие из которых являются опасными для его здоровья, являясь мутагенами и канцерогенами, а также другими патогенетическими факторами.

Но еще большая угроза человечеству возникла в связи с перспективой ядерной войны. Как считали эксперты Всемирной федерации научных работников, если произойдут взрывы двух ядерных бомб мощностью около 5-10 тыс. Мт, то только в результате действия ударной волны сразу погибнет 750 млн человек, а в результате совместного действия ударной волны, светового излучения и проникающей радиации будет уничтожено около 1,1 млрд человек и еще около 1,1 млрд человек получат ранения и будут нуждаться в медпомощи. Таким образом, 30-50% мирового населения станут непосредственными жертвами войны.

Однако в случае ядерного конфликта могут быть и долговременные биологические последствия, причем не менее серьезные, чем непосредственные. Пыль и сажа, образующиеся в результате взрыва, поглотят и рассеют солнечный свет, понизят температуру. Над Северным полушарием интенсивность света может упасть до 1% нормы, а температура понизится до -40 ?С. Доза радиации на площади, составляющей 30% суши, повысится до 500 рад. В последующие несколько недель более чем на половине территории средних широт Северного полушария радиоактивные осадки создадут внешнюю дозу облучения, превышаю-

щую 100 рад. Радиоактивные вещества будут отлагаться в щитовидных железах, костях, желудочно-кишечном тракте, в молоке матерей. После оседания пыли частично разрушится слой озона окислом азота, образующегося при ядерном взрыве. В Южном полушарии минимальный уровень освещенности составит 10% нормы, температура поверхности Земли достигнет -18 ?С, а ультрафиолетовое излучение будет выше нормы на десятки процентов в течение нескольких лет. Затемнение приведет к прекращению фотосинтеза, многие растения погибнут из-за недостатка света, что вызовет нарушения в цепях питания. Снижение температуры губительно отразится на урожае зерновых, ибо, например, летом посевы пшеницы гибнут уже при -5 ?С, а рис и сорго не образуют семян при +15 ?С. Кукуруза очень чувствительна к температуре ниже 10 ?С.

Поскольку 30% площади суши на средних широтах получит дозу проникающей радиации не менее 500 рад, то при губительной дозе для человека в 350-500 рад за 48 часов смертность составит около 1 млрд людей. Поскольку сажа и пыль будут поглощать УФ-излучение, это приведет к повреждению иммунной системы, роговицы глаз и к катаракте у оставшихся в живых.

Воздействие низких температур, пожаров, радиации, сильных ветров будет сопровождаться разложением экосистем, размножением вредителей. Животные погибнут от голода, морозов и отсутствия воды. В результате миграции животных начнется распространение болезней. В конечном итоге сток токсических веществ и дождевой смыв радиоактивных веществ приведет к гибели животного мира. Особенно чувствительными окажутся тропические леса, ибо растения тропиков и субтропиков не имеют механизма покоя, позволяю- щего выдерживать им температуры даже выше нуля.

Четкие представления о последствиях ядерной войны являются мощным фактором дальнейшей активизации антивоенных движений.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Взаимоотношение общества с окружающей средой - это одна из наиболее глобальных проблем современного естествознания. Понятия «охрана природы» и «охрана среды обитания» сложны и обширны. Охрана природы - это комплекс государственных, общественных и научных мероприятий, направленных на рацио-

нальное природоиспользование, восстановление и умножение естественных ресурсов. Охрана среды обитания человека - это охрана всего того, что окружает человека, что составляет экологиче-скеую систему, членом которой он является. Смысл этих мероприятий состоит в нахождении путей регулирования взаимоотношений человеческого общества и природы (живой и неживой).

Охранять природу не означает сохранять ее в нетронутом виде, ибо человек и дальше будет эксплуатировать природу, причем еще больше. Речь идет об охране, которая обеспечит установление равновесия между использованием и восстановлением, непрерывное поддержание мощности биосферы. Главные задачи природоохранительных мероприятий заключаются в том, чтобы не нарушать количественные и качественные характеристики круговорота веществ или трансформации энергии, т.е. не изменять биопродуктивность биосферы. Напротив, необходимо разработать систему мероприятий, направленных на интенсификацию биологических круговоротов в естественных и искусственных экосистемах, т.е. на резкое повышение производительности Земли. Наконец, нельзя создавать ареалы вредных животных, наполнять среду радиационными и химическими загрязнениями.

Политическая неделимость биосферы обусловливает необходимость решения многих проблем охраны природы и использования ее ресурсов, а также охраны среды обитания человека как в национальных, так и международных масштабах.

Будучи составным компонентом биосферы, человек адаптировался к своему окружению, но не биологически, а социально с помощью технических и культурных средств. Однако как живое существо человек открыт для действия загрязнителей среды обитания. Поддерживать гигиену среды обитания это значит поддерживать экологическое равновесие между человеком и его окружением в целях обеспечения благополучия человека, его здоровья. Поэтому в наше время возникли вопросы не только определения ущерба, уже причиненного генофонду человека, но и выявления путей защиты наследственного материала человека от фактов, порождаемых его деятельностью в биосфере. Решение этих вопросов идет по нескольким направлениям, главные из которых заключаются в создании чувствительных тест-систем для оценки мутагенной активности загряз- нителей окружающей среды и в поисках подходов к эффективному слежению за генетическими процессами в популяциях человека

(разработка основ генетического мониторинга популяций). Смысл и необходимость этих работ заключается в интегральном анали- зе динамики генетического груза, т.е. в изучении и оценке частоты мутаций генов и хромосом, индуцированных загрязнителями по отношению к мутациям, исторически накопленным в процессе эволюции, эволюционно сложившимся системам сбалансированного генетического полиморфизма.

В настоящее время для регистрации изменений в генетической структуре популяций существует несколько подходов. Один из них связан с учетом популяционных характеристик. В качестве показателя оценки генетического груза у человека используют медико-статистические показатели (частота спонтанных абортов, частота мертворождений, вес детей при рождении, вероятность выживания, соотношение полов, частота заболеваний врожденных и приобретенных, показатели роста и развития детей). Другой подход связан с учетом «сторожевых» фенотипов, т.е. с определением фенотипов, возникающих благодаря определенным мутациям, унаследованным доминантно. В отобранной популяции ведется слежение за динамикой частоты отобранных фенотипов среди новорожденных, например за динамикой частоты вывиха тазобедренного сустава. Еще один подход обусловлен использованием электрофореза белков сыворотки крови и эритроцитов для выявления мутантных белков на основе их подвижности в электрическом поле. Причиной изменения заряда белковой молекулы может быть замена или вставка одной или нескольких пар оснований в гене. Наконец, используют подход, связанный с цитогенетическим исследованием спонтанно абортированных эмбрионов, мертворожденных, живорожденных и детей с врожденными пороками.

Во многих странах имеются национальные программы охраны природы и окружающей среды, которые основаны на учете специ- фики местных условий. Однако какие бы меры не принимались в отдельных странах, они не могут обеспечить решение всего комплекса вопросов, связанных с загрязнением атмосферы, открытых морей, Мирового океана. Загрязнение среды обитания человека влечет за собой глобальные последствия, поэтому огромное значение имеет международное сотрудничество в этой области. Политическая неделимость биосферы вызывает необходимость международного сотрудничества.

Первый крупный опыт международного сотрудничества в изучении биосферы - это Международная биологическая программа,

которая была учреждена Международным союзом биологических наук и действовала с 1964 по 1972 г. В разработке темы «Комплексное глобальное изучение основ биологической продуктивности и бла- госостояния человечества» принимало участие около 60 стран. По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО была основана международная межправительственная программа «Человек и биосфера», являющаяся долгосрочной программой научных исследований, в осуществлении которой принимает участие 80 стран. Цель программы - разработка научных основ рационального использования и сохранения природных ресурсов, систематические наблюдения за изменениями, происходящими в биосфере, разработка мер по совершенствованию взаимоотношений человека и окружающей его среды, прогнозирование последствий хозяйственной деятельности человека для различных экологических систем, содействие образованию по проблемам окружающей среды, обмен научной информацией по изучаемым вопросам. Она состоит из ряда проектов, которые касаются изучения лесных экосистем, влияния человеческой деятельности на ресурсы рек, озер, болот, дельт, прибрежных районов.

В рамках программы развиваются исследования по изучению экологии человека, включая изучение социальной и физической адаптации к разным условиям, а также болезней, связанных с изменениями среды. Кроме того, проводятся исследования по изучению генетики популяций человека, животных и растений в связи с неблагоприятными воздействиями на окружающую среду. Огромное значение имеет двустороннее соглашение по охране окружающей среды между Россией и США, а также с другими странами.

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. ВОЗ приняла Глобальную стратегию по улучшению здоровья для всех. В соответствии с этой стратегией непременным условием для выполнения поставленных задач является сохранение и упрочение мира на Земле. В наше время речь идет о сохранении жизни на Земле.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Сформулируйте определение биосферы и назовите ее подразделения.

2. Что является элементарной единицей биосферы?

3. Что представляет собой экологическая система?

4. Объясните взаимоотношения между производителями, потребителями и разрушителями в экосистемах.

5. Чем обеспечивается постоянство в поддержании экосистемы?

6. Что такое пищевая цепь? Как много этих цепей в экосистемах?

7. Объясните связь между энергией, порядком и энтропией.

8. Расскажите о потоке энергии через пищевую цепь.

9. Что такое экологическая пирамида?

10. Объясните значение первого и второго законов термодинамики для мира живых существ.

11. Назовите основные формы внутривидовых отношений организмов.

12. Перечислите основные формы межвидовых отношений организмов, покажите медицинские аспекты этих отношений.

14. Перечислите основные направления деятельности человека в природе и неблагоприятные последствия этой деятельности.

Биосфе́ра — оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены деятельностью живого вещества планеты, «пленка жизни», глобальная экосистема Земли.

Границы биосферы

Это огромная экологическая система, в которой жизнь, обнаруженная в литосфере, достигает глубины 7500м, а в атмосфере - возможна на высоте до 25 000 м (тропосфера).

Разработке этого учения посвятил свою жизнь российский ученый прошлого века, академик Владимир Иванович Вернадский. В книге «Биосфера» он показал, что живое вещество, как единый всеобщий фактор вовлекает в круговорот косную материю природы, изменяет геологические оболочки Земли и создает биосферу. А ещё позднее создал теорию о ноосфере, настолько опережая своё время, что только ученые - наши современники начинают понимать, о чем шла речь - об одухотворенном или, может быть, информационном пространстве, обогащенном мыслью, как геологическом явлении.

Биосфера - среда жизни

Биосфера как слоеный пирог, состоит из компонентов:

- Литосфера - каменная твердь планеты;

- Гидросфера - воды мирового океана;

- Нижняя часть атмосферы.

Эти геологические оболочки связаны круговоротом вещества и потоками энергии в процессе биогеоценозов. (Биогеоценоз - элементарная структурная единица биосферы).

Известно 4 вида вещества:

Итак, главной силой планеты является живое вещество, только оно способно преобразовывать себя и мир. Накапливая и преобразуя энергию Солнца, живая материя влияет на химический геологический состав всех слоев биосферы.

Человек - продукт биосферы

С момента появления человека в эволюции биосферы стал действовать антропогенный фактор (процесс исторического развития человека и его влияния на биоценоз).

Когда это произошло? Наука пока не может точно ответить на этот вопрос. Чем больше мы о себе узнаем, тем старше представляемся. Ещё недавно считалось, что возраст человечества не более 30 тыс. лет. В последние годы сделаны удивительные открытия, обнаружены артефакты и следы древнейших (допотопных) цивилизаций, которые заставляют предполагать, что нам сотни тысяч или даже миллионы лет.

Исторически сложилось, что больше всего достоверной информации из древности дошло до нас о жизни, начиная с времен палеолита - древнего каменного века.

На этом этапе превалировал присваивающий тип экономики - занятия охотой, собирательством (добывания пищи ). Совершенствование орудий труда и возрастающие потребности в еде при резком изменении климата приводили к нехватке питания и исчезновению крупных травоядных животных.

В эпоху неолита (новый каменный век ) активизируется процесс одомашнивания животных, растениеводство. Люди научились использовать огонь. Появляются более совершенные орудия труда и оружие дальнего боя - лук и стрелы.

Влияние человека на биосферу

Скорость антропогенного влияния очень быстро возрастает. Рост численности населения, скачок в развитии новых ресурсозатратных и не всегда безопасных технологий превратили этот фактор в определяющее явление планетарного масштаба.

А биосфера не успевает адаптироваться к новым условиям, отсюда её неустойчивость. Наблюдателями и участниками этого явления становимся мы с вами - ныне живущие на планете.

Человечество интенсивно потребляет все природные ресурсы. Развивая города, совершенствуя технологии и улучшая жизнь внутри крупных мегаполисов цивилизованного мира, человек делает биосферу всё более уязвимой.

Выбор у нас не велик:

- неизбежность рационального природопользования;

- экология природы и человека;

- ресурсосберегающие технологии;

- утилизация отходов.

Решить эти проблемы можно только опираясь на надежную законодательную базу, позволяющую рационально использовать и защищать природу, обеспечивать воспроизводство возобновляемых ресурсов и среды обитания человека.

Человек уже давно заселил почти всю Землю. Жизнь в разных природных условиях наложила свой отпечаток на внешний облик людей, поэтому люди разных районов Земли различаются по внешним признакам.

Распространение людей на Земле

Предки современных людей стали выделяться из сообщества человекообразных обезьян около 3 миллионов лет назад. Учёные считают, что первобытные люди заселяли вначале экваториальные и тропические широты Африки. Об этом свидетельствуют найденные там самые древние ископаемые останки человекообразных существ. Постепенно они продвинулись на территорию Европы. Часть древних людей по многочисленным островам проникла в Австралию. Во времена оледенений, когда была соединена с Северной Америкой, люди достигли Аляски, а затем распространились по Северной и Южной Америке.

Расселение человека, как и других живых организмов , зависит от природных условий, и прежде всего и климата. Основная масса людей проживает между 72° с. ш. и 54° ю. ш. При этом большая часть заселяет равнины на расстоянии до 200 километров от берегов океанов. Более 2/3 населения сосредоточено всего лишь на 8 % площади суши с благоприятными природными условиями. В северных районах Евразии и Северной Америки, в северной части Африки, в центре Австралии и Азии, где климат неблагоприятен из-за сильных морозов или жары и засухи, проживает небольшая часть населения Земли. Самый холодный материк - вообще не имеет постоянного населения. В высокогорьях (на высоте выше 2000 метров) живёт лишь 1 % .

Человеческие расы

Приспособленность отдельных групп людей к особенностям природных условий привела к различию их внешнего облика. Эти различия, передаваемые из поколения в поколение, называются расовыми признаками. Расы - группы людей, объединённых общностью происхождения и сходством внешних признаков, сложившихся под влиянием климата и других особенностей природной среды. Основных человеческих рас - три: экваториальная (негроидная), европеоидная, монголоидная. Выделяют также и четвёртую расу - , которая по ряду признаков близка к экваториальной расе.

Представители европеоидной расы составляют 42 % населения Земли, к представителям экваториальной расы относят 9 % людей, а составляют 35%. Кроме того, 14% населения Земли - это представители смешанных и переходных рас. Метисы - потомки, рождённые от браков между европейцами и индейцами. Мулаты - потомки от браков между европейцами и неграми. Встречаются также и самбо - потомки от браков между индейцами и неграми или мулатами. Несмотря на внешние различия, способности людей всех рас к любой деятельности одинаковы.

Роль биосферы в жизни человека

Значение биосферы и жизни человека, частью которой он является, велико. Энергию для жизнедеятельности человек потребляет с пищей растительного или животного происхождения. Организмы биосферы дают людям кислород для дыхания, а также одежду, лекарства, топливо, строительные материалы, сырьё для промышленности. Отрицательное воздействие биосферы заключается в том, что человек подвержен заболеваниям, вызванным вирусами и бактериями.